Der Kaltstart in den digitalen Unterricht, den deutsche Schulen in der Corona-Krise hingelegt haben, muss wohl als Fehlstart und Weckruf bezeichnet werden. Zu meckern gibt es vieles. Bessermachen ist auch nicht so einfach. – Ein Plädoyer.

Über viele Jahre haben wir nun über „Digitalisierung als Chance für das Bildungssystem“ gesprochen – oder besser: schwadroniert. „Wir dürfen den Zug nicht verpassen“ – aber wohin und warum eigentlich? Finnland und Südkorea erscheinen uns sehr weit weg und es gibt ja auch noch anderes zu tun.

Lehrkräfte sind voll mit anderen Dingen ausgelastet, als sich mit neuen Konzepten zu befassen.

Inklusion, Integration, JÜL, PISA, MINT, Integrierte Sekundarschule, Projektunterricht – ja, welchen Ansprüchen sollen Schulen denn noch alles gerecht werden!? Wenn die neue Schulleitung dann einfordert, jetzt in Sachen Digitalisierung Ernst zu machen, dann dürfte sich die Begeisterung bei der Belegschaft in Grenzen halten.

Und tatsächlich verlangt uns digitales Lernen einiges Umdenken ab:

• Wenn die Kinder nur noch die Aufmerksamkeitsspanne eines TikTok-Videos haben und eine Sensation die nächste jagt, wie soll die Schule dagegen ankommen?

• Sich einen Stoff in dem Moment aneignen zu können, wenn man sich dafür interessiert (also Pull- statt Push-Prinzip) – wie soll sich das in einen Lehrplan eingliedern lassen?

• Wenn ein YouTube-Video einen Doppelstunden-Stoff in Minuten auf den Punkt erklärt – welche Berechtigung hat dann noch der Frontalunterricht?

• Wie bekommen Lehrkräfte die anarchischen Aktivitäten ihrer Schüler*innen in den Griff, wenn diese an den Geräten vier mal so schnell sind und auf einer verwirrenden Vielfalt von Kanälen informell kommunizieren?

• Digitalisierung schürt Ängste: Mobbing in Chatgroups, ständig neue Software, Ablenkung, Überwachung, soziale Schere … wie soll man der Technik da unvoreingenommen begegnen?

• Wir haben zu wenige Geräte; Tablets und Smartboards sind teuer. „Bring your own device“ bringt eigene Probleme mit sich, weil es manche ausschließt, die Plattformen heterogen sind und Privates und Schule sich vermischen.

• Und was soll eigentlich so toll sein an dieser verflixten Digitalisierung, die uns unserer Sinnlichkeit beraubt und uns zur unmündigen Gefolgschaft der mächtigen Tech-Konzerne macht?

Die Skepsis ist also berechtigt, aber irgendwie auch aus der Zeit gefallen.

Entsprechend bunt ging es in der Corona-Krise zu:

Ich habe in den letzten Monaten viele Geschichten gehört und erlebt, die von der Überforderung zeugten. Irgendwie sympathisch und lustig und so gar nicht deutsch, aber auch ärgerlich und zum Verzweifeln. Es gab kreative Ideen für Aufgaben, es gab Lehrer, die digital abgehängten Kindern Ausdrucke nach Hause brachten. Es gab dringende Abgabefristen, denen man keine Aufgabe zuordnen konnte. Und kuriose Medienbrüche, wenn PDFs (200 KB) ausgedruckt und abfotografiert wurden (8 MB), um wieder ausgedruckt (80 Blatt Papier) und gescannt oder als Screenshots am Tablet bemalt zurück zu wandern.

Es gab Verzweiflung: Lehrerinnen die mit Strafen Disziplin einforderten und Lehrer, die die Erledigung der Hausaufgaben kaum noch zur Kenntnis nahmen. Es gab Schulleitungen, die von den Lehrkräften die Disziplin einforderten, nur zugelassene Software zu verwenden. Es gab ungelöste Copyright-Fragen bei Lehrmaterialien. Es gab Webinare mit Wackelkontakt, die das Zuhören zu einem quälenden Ratespiel machten. Zoom-Konferenzen, bei denen alle Mädchen das Bild ausschalteten, während die Jungen sich mit Loops von Surf-Videos oder Tankstellen-Explosionen als Hintergrund überboten. Lehrer, die darauf bestanden, dass die Kinder sich ordentlich angezogen im Meeting präsentierten – und Eltern, die diesen prüfenden Einblick ins Kinderzimmer übergriffig fanden.

All das zeigte: Niemand hatte vorgesorgt, niemand war vorbereitet. Sogar Schulen, die schon lange digital arbeiten, mussten feststellen, dass ihre Systeme in die Knie gehen, sobald sie unter Vollast laufen. In vielen Bundesländern gibt es landeseigene oder private Schulportale. Doch die Usability scheint bei Bildungssoftware immer noch ausbaufähig – so das Urteil der von mir interviewten Lehrer und mein eigenes. So ist die Aufgabenliste meiner Tochter kein übersichtlicher Kalender mit Abgabedaten, sondern sieht eher aus wie mein E-Mail-Postfach nach einer Woche Urlaub im Funkloch.

Dabei ist sie an einer digital vorbildlich aufgestellten Schule. Mit meinem Eltern-Login könnte ich theoretisch sogar stundengenau überprüfen, was sie gerade macht und wie sie steht. Nur, das durchaus motivierte Kollegium ist natürlich mit Wichtigerem beschäftigt, als das System up-to-date zu halten und mit Bewertungen zu füttern. Doch das sind ohnehin Luxussorgen. An anderen Schulen war man froh, wenn man die Kinder in der Corona-Zeit überhaupt noch erreichte.

Mangelt es an Ressourcen?

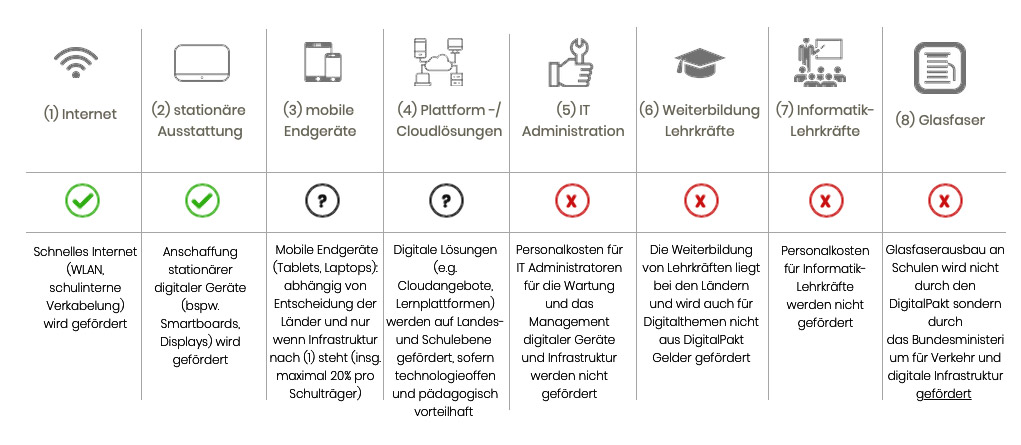

Für Aufbruchstimmung hatte Ende 2018 der Digitalpakt der Bundesregierung gesorgt. Rund 5,5 Milliarden Euro sollten innerhalb von fünf Jahren in die Hardware und Infrastruktur fließen. Nach anderthalb Jahren sind erst rund 3 % der Mittel abgerufen worden, weil die Verfahren mühselig und die Schulen mit der Konzeption ihrer Maßnahmen überfordert sind. Wichtige Dinge wie die Weiterbildung der Lehrkräfte, Einrichtung von Stellen sowie der Einkauf von Lehrmaterialien oder die Wartung werden nicht gefördert. Doch vor allem mangelt an Zeit. Zeit, sich einmal eingehend mit den Entwicklungen und Möglichkeiten zu beschäftigen, also mit Ideen, Software, Konzepten, Didaktik und der digitalen Wirklichkeit der Jugendlichen.

Ein führender deutscher Schulbuchverlag rühmt sich damit, „ein halbes Dutzend Leute“ für ihren Serverbetrieb und drei Personen in der Hotline zu beschäftigen. Alle Achtung – aber ginge es nicht um Bildung, sondern sagen wir mal, um Uber oder Netflix, dann wären diese Zahlen ein Witz. Auch Informatiklehrer*innen sind dünn besetzt und verwalten an vielen Schulen eher den Notstand, mit minimalem Zeitbudget und einem „Computerraum“, an dem je zwei Schüler*innen im LK ab der 9. Klasse sich einen PC teilen. Da stehen wir. Besser kann man die Geringschätzung für die digitalen Möglichkeiten und die Zukunft der Bildung nicht ausdrücken.

Und wenn wir die Dinge weiter laufen lassen, bekommen wir eine neue Bildungsschere: Mit durchdigitalisierten Schulen auf der einen Seite, deren Schüler*innen die neueste Geräte haben und eine konzentrierte Arbeitsumgebung. Sie könnten sich den Stoff auch quasi im Alleingang aneignen. Auf der anderen Seite stünden Schulen, die weiterwursteln und die womöglich eine ärmere, bildungsfernere und weniger digitalisierte Schülerschaft haben. Diese Schüler stolpern in die digitale Welt so gut sie es eben verstehen. Und die Politik so: ¯\_(ツ)_/¯

Man muss es leider so hart formulieren: Entgegen aller Sonntagsreden ist uns Bildung in Deutschland nicht besonders viel Wert. Die Lehrer*innen fühlen sich am Limit und haben mit Erziehungsaufgaben alle Hände voll zu tun. Die Budgets reichen oft nicht mal aus, um die Gebäude in Schuss zu halten oder die Toiletten benutzbar. In vielen Bundesländern müssen Schulbücher privat gekauft werden. Wie soll da jedes Kind ein eigenes Tablet erhalten? Welche Chancen verschenken wir hier eigentlich?

Digitalisierung ist weder „cool“ noch Selbstzweck

Mit teuren, oft zu kleinen und daher schwer lesbaren „Smartboards“ haben sich viele Schulen den Ruf einer „digitalen Schule“ erworben und das „Ende der Kreidezeit“ gefeiert. Aber was genau ist schlecht an Kreide? Machen wir uns einmal klar, auf welchen Feldern die Digitalisierung in der Schule etwas bringt:

- Digitale Kompetenzen werden erlernt

Wenn es um Informatik, nützliche Software, Präsentationstechniken oder MINT-Kompetenzen geht, dann bringt die Digitalisierung wichtige Impulse in die Schule. Wer sich früh, spielerisch und „hands on“ mit der Technik befassen kann, steht ihr souveräner, emanzipierter und angstfreier gegenüber.

- Zeitgemäße Kommunikation wird ermöglicht

Hausaufgaben zum Download und Lernfortschritte im Überblick, Informationen soviel man will, ein Schul-Forum, weltweite Kontakte, Fernunterricht, Angebote für kranke Kinder oder Nachhilfe, Gewicht und Papier sparen – die digitale Kommunikation bietet viele Vorteile. Die Schule davon auszuschließen würde viel Potenzial verschenken.

- Die digitalisierte Gesellschaft wird verstanden

Medienkompetenz erwirbt man nicht beim Snapchatten allein, es gehört auch etwas Anleitung dazu. Sich über Konflikte und Gefahren bewusst zu sein, sich über die Rolle der Medien oder Tech-Konzerne in der Gesellschaft klar zu werden, zu verstehen, was die Digitalisierung mit uns macht – das gehört zum Handwerkszeug mündiger Bürger.

„Die Digitalisierung“ ist also fast eine Metapher: Für zeitgemäße Kommunikation, die Verfügbarkeit von Ressourcen, vernetztes Denken und einen selbstbestimmten und souveränen Umgang mit Technik. Überall wo Digitalisierung hilft, diese Punkte an Schulen zu erfüllen, ist sie willkommen. Aber sie lenkt auch ab, ist teuer, beschneidet die Privatsphäre und bringt bisweilen schlechte Ergonomie und Angewohnheiten mit sich. Auch darauf muss man achten.

„Klick einfach auf OK!“ ist keine Medienkompetenz

In Hamburgs Schulen gingen die Wellen hoch. Als Kinder auf ihrem Smartphone verpflichtend WhatsApp installieren sollten, um am Corona-Unterricht teilzunehmen, platzte manchen Eltern der Kragen. Tatsächlich steht WhatsApp nicht gerade auf der drögen Liste der empfohlenen Software. Auch Skype und Zoom bekamen keine guten Noten in Sachen Privacy, wurden aber – entgegen anders lautender Falschmeldungen – nicht pauschal verboten. Man konnte es den Lehrer*innen schließlich nicht verübeln, dass sie schnell praktikable Lösungen finden mussten. Aber hat die Schule mit ihrer Marktmacht es nötig, den Marktschreiern vom Fischmarkt zu vertrauen?

Nebenbei: Wir leben in einer Zeit, in der sich entscheidet, in welche Richtung sich unsere digitalisierten Gesellschaften entwickeln: Droht uns die gelenkte Macht der Algorithmen und Social-Credit-Scores, der gefilterten Wahrheiten und gläsernen Bürger? Oder geht es in Richtung auf eine plurale Demokratie mündiger Bürger? Ein entscheidender Baustein einer freiheitlichen Zukunft ist die Digital- und Medienkompetenz unserer Kinder. Dazu gehört natürlich, Programme, Funktionen und Abläufe zu verstehen, statt sie nur fertig konfektioniert zu nutzen.

Was wäre das auch für ein Vorbild? Unsere Kinder haben ein Recht auf digitale Bildung, auf Teilhabe und Empowerment. Zur Digitalisierung braucht es mehr als Server und Endgeräte: Es braucht Know-how und Impulse – und vor allem Begeisterung. Und es braucht Zeit und Geduld, um nicht zu sagen: Muße, sich mit diesem Feld zu beschäftigen. Die meisten Lehrer*innen wünschen sich das, sie wollen die nötigen Ressourcen bekommen und ihr Unbehagen endlich ablegen.

Wir haben gesehen, so geht’s nicht.

Elf Vorschläge:

Es gab ein Erwachen, ja. Aber Lamentieren hilft nicht. Gibt es auch einen Willen, die Erkenntnisse in sinnvolle Konzepte zu gießen und diese zum Leben zu erwecken? Gibt es irgendwo Lust und Neugier auf Digitales?

- Bildung ist Ländersache, das ist bei uns so. Doch so, wie das Abitur ein nationaler Standard ist, bräuchte es einen übergreifende Anstrengung dafür, das Raumschiff Schule im 21. Jahrhundert zu landen. Die Zeit der wackeligen Interimslösungen sollte langsam zu Ende gehen. Die Bundesregierung und die Länder sollten sich unvoreingenommen ihre Best Practices anschauen und gemeinsam Schlüsse daraus ziehen.

. - Eine wichtige Grundlage könnte die (Weiter-)Entwicklung einer Open-Source-Lernplattform sein, als einer nutzerorientierten, praktikablen und verlässlichen Grundlage für die digitale Schule. „Public money, public code“ – das muss nicht bedeuten, dass bisherige kommerzielle Plattformen für die Katz waren. Aber die besten Lösungen sollten sich irgendwann durchsetzen, gemeinfrei werden und unsere Anstrengungen in eine Optimierung für alle gesteckt werden.

. - Dazu gehört natürlich auch Open-Source-Software. Womöglich welche, die von den Schüler*innen selbst weiter entwickelt werden kann. Erst damit wecken wir ihre Kreativität.

. - Notwendig sind fähige Ansprechpartner*innen an jeder Schule, die sich mit Technik auskennen, aber auch mit Lehrmaterialien, Didaktik und Software. Und zwar hauptberuflich. Sie hätten die Aufgabe, die Lehrerkräfte forciert auszubilden, so dass diese ihre Werkzeuge kennen, sie wirksam einsetzen und sich damit wohl fühlen können. Und sie könnten Jugendlichen zeigen, was es bedeutet, einen eigenen Server zu warten, die Schul-Website zu hosten oder die Pausenglocke zu hacken.

. - Irgendwann wird das Tablet zur Schule gehören wie früher die Schiefertafel – warum nicht heute? So wie es in London genug Taxis gab, um einen eigenen Autotyp zu entwickeln, so muss es möglich sein, ein günstiges Standard-Gerät mit freier Software zu konzipieren und einzukaufen.

. - Computer müssen nicht teuer sein. Ein bewusst niedriger Standard mit einfachen Geräten wie dem Raspberry-pi würde schon jüngeren Kindern das Experimentieren mit eigener Hardware nahebringen. Die überraschend leistungsfähigen Geräte passen – ohne Tastatur und Monitor – in die Hosentasche und sind beliebig erweiterbar. Einziges Problem: Die Mini-Computer haben keine mächtige Lobby.

. - Das technische Durcheinander von Privat und Schule sollte entflochten werden. Weder ist es Lehrer*innen zuzumuten, dass sie ihre eigenen Geräte nutzen und spät abends noch erreichbar sind, noch sollten die Jugendlichen beim Arbeiten durch ständige Reize abgelenkt oder im privaten Raum durch die Schule überwacht werden.

. - Zur Hard- und Software gehören schließlich noch Lehrinhalte. Auch diese könnten öffentlich finanziert und dann gemeinfrei gestellt werden. Lehrer*innen horten nicht Unterlagen, die sie dann jährlich wiederkäuen, sondern tauschen sich aus, sehen was es Neues gibt und was am besten funktioniert.

. - Wir müssen in Digitalkompetenz investieren. Manche Leute sind überzeugt, dass jedes 8-Jährige Kind Linux kennenlernen sollte. Nicht, um alle Kinder zu sensorisch unterbelichteten Nerds zu erziehen, sondern damit sie sich eine zunehmend wichtige Kulturtechnik aneignen: Coden. Wer selbst mal einen Algorithmus programmiert, weiß, wie fehlerhaft und voreingenommen die Software sein kann, auf die wir allzu oft blind vertrauen.

. - Medienkompetenz ist kein Bla-bla. Lehrer*innen sollten sich nicht nur vom Hörensagen mit sozialen Netzwerken und Onlinespielen auskennen. Für eigenes Ausprobieren und Workshops muss Zeit sein, wenn sie die kommende Generation verstehen wollen. Aber auch Schuler*innen sollten hinter die Kulissen blicken. Wie gehe ich mit Cyber-Mobbing um? Wie verbreiten sich Fake-News und was bedeutet Pressefreiheit? Was ist ein Startup und wie entsteht daraus ein Tech-Gigant? Wie auch immer sich das Schulfach nennt: Medienkompetenz gehört in den Unterricht.

. - Und zu guter Letzt: Lehrer, Schüler und Eltern brauchen Zeit, um sich mehr als oberflächlich mit den Veränderungen durch die Digitalisierung zu beschäftigen. Hier sind die Schulbehörden gefragt, entgegen allen Widrigkeiten Freiräume zu schaffen und einen starken Impuls zu setzen. Mein Eindruck aus der Recherche war: Die Möglichkeiten werden durchaus positiv gesehen und auch am guten Willen mangelt es nicht. Aber an Zeit.

Vielleicht können wir den Schock und die Erfahrungen aus der Corona-Krise nutzen, um die digitale Schule ins Rollen zu bringen. Dazu gehört, dass wir wissen, wohin der Zug eigentlich fährt, in den wir uns setzen.

//

Videos und weiterführende Links:

Website der Offensive digitale Schultransformation (OdigS) mit Handlungsempfehlungen.

Liste von empfohlener Software: https://www.bildungsserver.de/Softwaretools-fuer-die-Schule-1509-de.html

Wir lernen online – eine Sammlung gemeinfreier Unterrichts-Materialien aus einer Kooperation von edusharing.net und Wikimedia Deutschland

https://www.wirlernenonline.de

Den Beitrag finde ich ganz prima.